お墓のデザインは主として次の3種類に分けられます。

- 和型

- 洋型

- オリジナルの墓石デザイン

和型は日本の伝統的な墓石の形で基本的に縦長です。

それに対して洋型は横長でモダンな雰囲気を持っています。

オリジナルの墓石デザインは洋型から派生したもので、自由にデザインされたオブジェのようなお墓のことです。

デザインはどう選ぶ?

墓石のデザインについては、公営霊園であれば、霊園の規定に沿う必要があります。また、寺院の墓地であれば、あらかじめお寺のご住職様と相談することをオススメします。なぜかというと宗派による規定や慣習の問題もありますし、お寺の所有者であるご住職のお考えを無視してしまうと後々トラブルになることもあるからです。

そうした制約がなければ自由に選んでよいでしょう。お墓を建てる施主様のお好みで選んでも、納骨される故人を思い浮かべながら選ぶのもよいことです。お墓のデザインは原則として自由なのです。

和型・洋型・デザイン型の各デザインのポイントやメリット

和型の墓石

和型は伝統に裏付けられたデザインが特長です。いつ見ても飽きが来ず、郷愁を感じさせます。縦長なので正面に縦書きで文字を彫刻するのに適した形ともいえるでしょう。

最近モダン的で華やかで人気が高くなってきた洋型のお墓に比べると少し昔からある和型は古めかしい印象もあるのですが、また近年になり、江戸時代から長年続いてきている伝統的な格式や威厳のようなものがあると改めて見直されているという意見も多く聞きます。昔から親しまれてきた安心感もあるという声も多く聞きますので、昔からの伝統を感じたい人はこちらを選んでみてはいかがでしょうか。

洋型の墓石

和型と洋型を比較すると、洋型は高さが低く、安定性が高いため地震に強いといわれています。

また、高さが低いということでいえば、墓石の上に手が届きやすく、墓参時のお掃除やお手入れも洋型のほうがしやすいということがメリットです。

最近の傾向としては、お客様の6~7割は洋型をお選びになっています。

和型を選ぶ方は周囲のお墓に和型が多く、洋型を選ぶ方は周囲のお墓に洋型が多い、という傾向もあります。やはり、お客様はご自分の好みとともに、周囲との調和もよくお考えになっているようです。

また和型と違って刻む文字も自由に好きな文字を刻めますし、大きな特徴で、特に決め事が特にありません。ですので故人の意思を形として表すことができるのも洋型の特徴です。有名なところでいうと車型やサッカーボール型というオリジナルなお墓も作れたりします。特に首都圏近郊で新しく作られるお墓の3割から4割はこの洋型といわれています。しかしまだ中には、洋型のお墓を規制している霊園などもあるようですので、しっかりと確認することも必要になってきます。

もっと和と洋のデザインについて知りたい方はこちらの記事をご覧ください

文字彫刻の決め方

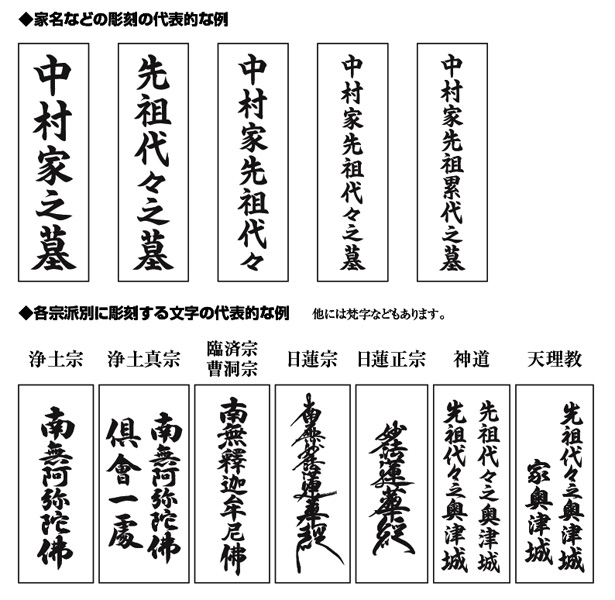

和型の場合

和型の場合は文字彫刻面が縦に細長いので「○○家之墓」「先祖代々之墓」などの家名、あるいは宗派のお題目、ご真言などを書くのが主流になります。

まごころ価格ドットコムの場合は、カタログに彫刻する文字の例を掲載しており、これらから選ぶことができます。

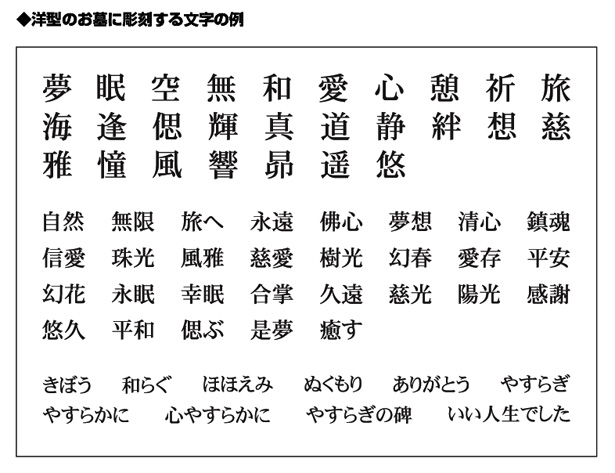

洋型の場合

洋型の場合は文字彫刻のできる盤面が横長の長方形ですので、自由度が非常に高くなります。「○○家之墓」だけでなく、「和」、「絆」、「ありがとう」などの言葉や、好きな詩の一節を彫ったもの、イラスト彫刻もよく見かけます。

オリジナルの墓石デザイン

和型にも洋型にも分類されない個性的なお墓がオリジナルの墓石デザインのお墓です。墓石の形も文字彫刻も個性的なものがつくられています。実はまごころ価格ドットコムではお客様オリジナルデザインのお墓をつくることも可能です。「こんなお墓にしたい!」というアイデアをお持ちでしたら、そのご要望をお伺いして墓石のデザインをご提案いたします。

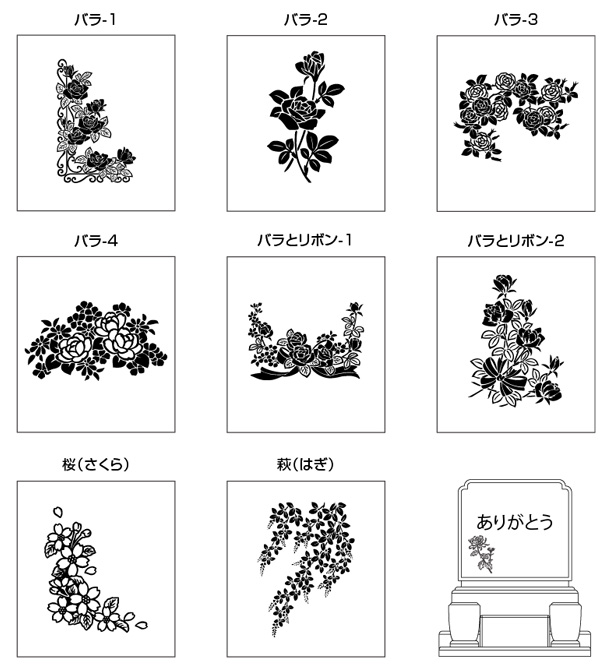

彫刻

洋型またはオリジナルの墓石デザインの墓石にはイラスト彫刻が施されることもあります。モチーフは花や鳥など自然のものが多く、また、お客様が描かれた線画のイラストを元に彫刻したものもあります。

まごころ価格ドットコムの場合は、彫刻代もすべてセット価格のなかに含まれていますので、ご安心ください。

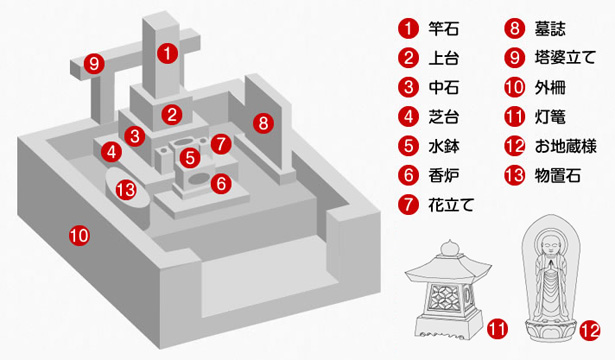

墓石の呼称

- (1)竿石(さおいし)

- お墓の一番上にある石で、墓石の中で最も大切な石です。「先祖代々之墓」「○○家」「ありがとう」などの文字やイラストなどを彫刻します。

- (2)上台(じょうだい)

- 竿石の下に位置し、竿石を支えている石です。和型の場合、この部分に家紋を彫刻することもできます

- (3)中台(ちゅうだい)

- お骨壷を納めるカロート(納骨室)の上に位置する石です。水鉢や花立などに隠れてしまうので、この部分には彫刻をすることは滅多にありません。

- (4)芝台(しばだい)下台(しただい)

- かつて地面に直接お墓を乗せていた頃、墓石を汚れから守るために置かれていた石です。現在でもお墓の景観をよくするために、カロート(納骨室)の一部として残されています。

- (5)水鉢(みずばち)

- 仏様ののどの渇きを癒すためにあります。地域によってはないこともあります。

- (6)香炉(こうろ)

- お線香をお供えするためのものです。宗派によってお線香を立てる宗派、寝かせる宗派があります。また、地域によって違いがあることもあります。

- (7)花立て

- お花を供えるためのものです。花立に家紋や「○○家」と彫刻することもできます。

- (8)墓誌(ぼし)、霊標(れいひょう)、法名碑(ほうみょうひ)

- 亡くなった方の戒名や法名を彫刻する板です。

墓誌がなくても石塔に彫刻することもできます。 - (9)塔婆立(とうばだて)

- 木製の塔婆板を立てるものです。

使うかどうかは自由ですが、宗派よっては使われない場合もあります。 - (10)外柵(がいさく)、巻石(まきいし)

- 隣とのお墓との区切り、領域を明確にする役割があります。

この外柵の下にはお墓の土台となる基礎をつくります。 - (11)灯篭(とうろう)

- 仏様に明かりを捧げるのは最高の供養になることから灯篭をお付けすることもあります。

- (12)お地蔵様(おじぞうさま)

- お地蔵様は水子供養のためにつけられる場合が多く、他には厄除けなどのためにつくることもあります。

- (13)物置石(ものおきいし)

- お墓参りの時に手荷物を置くために設置します。

まごころ価格ドットコムのカタログには文字の彫刻やデザインのことについて詳しくまとめたページがございます。

【お墓づくりのカタログ】こちらのページから無料でご請求いただけます。

カタログは本体も送料も無料ですので、お墓づくりをご検討中の方はお気軽にお取り寄せください。